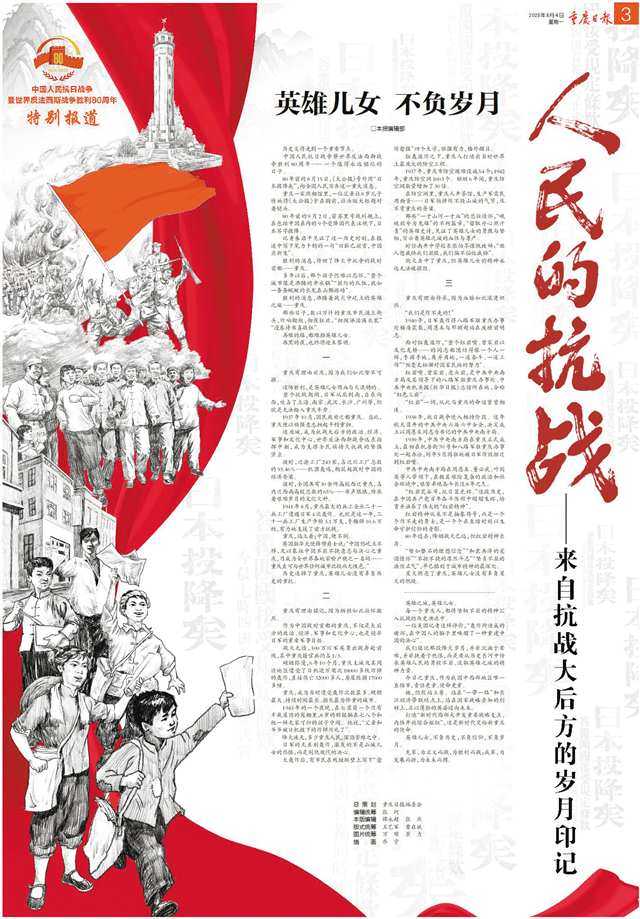

1937年七七事变爆发,中华儿女气壮山河拉开全民族抗战的伟大序幕。同年10月,国民政府决定迁都重庆。

自此,重庆成为抗战大后方的政治、经济、军事和文化中心,遭受到日军长达6年10个月的无差别轰炸。

烽火连天,重庆人民深陷苦难之中,但炮火无法摧毁重庆人的精神。愈炸愈强的重庆,以不屈的脊梁,承载了最沉重的苦难,也熔铸了最坚韧的希望。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。即日起,新重庆-重庆日报持续推出“人民的抗战——来自抗战大后方的岁月印记”特别报道,带读者穿越历史烽烟,回望重庆在抗战洪流中书写的不朽篇章,传承英雄人民的勇毅不屈,汲取英雄之城的精神力量。

▲2025年8月4日重庆日报第3版。

英雄儿女 不负岁月

重庆日报编辑部

历史又将走到一个重要节点。

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年——一个值得永远铭记的日子。

80年前的8月15日,《大公报》号外用“日本投降矣”,向全国人民宣告这一重大消息。

重庆一家照相馆里,一位父亲让8岁儿子特地将《大公报》拿在胸前,让头版大标题对着镜头。

80年前的9月2日,密苏里号战列舰上,在包括中国在内的9个受降国代表注视下,日本签字投降。

记者朱启平见证了这一历史时刻,在报道中写下笔力千钧的一句“旧耻已湔雪,中国应新生”。

胜利的消息,传回了烽火中抗争的战时首都——重庆。

多年以后,那个孩子仍难以忘怀,“整个城市像是沸腾的开水锅”“提灯的队伍,犹如一条条蜿蜒的长龙在山腰游动”。

胜利的消息,沸腾着战火中屹立的英雄之城——重庆。

那些日子,数以万计的重庆市民涌上街头,炸响鞭炮,彻夜狂欢,“初闻涕泪满衣裳”“漫卷诗书喜欲狂”。

再难的路,都难挡英雄儿女。

再黑的夜,也终将迎来黎明。

一

重庆有理由欢庆,因为我们如此坚不可摧。

这场胜利,是英雄儿女用血与火浇铸的。

整个抗战期间,日军从北到南,自东向西,攻占了上海、南京、武汉、长沙、广州等,但就是无法踏入重庆半步。

1937年10月,国民政府决定迁都重庆。自此,重庆便以顽强意志担起千钧重担。

这座城,成为抗战大后方的政治、经济、军事和文化中心,世界反法西斯战争远东指挥中枢,成为支撑全民族持久抗战的坚强堡垒。

彼时,迁渝工厂243家,占迁川工厂总数的93.46%——机器轰鸣,构筑起战时中国的经济脊梁。

彼时,全国共有30余所高校西迁重庆,占内迁西南高校总数的65%——书声琅琅,传承着艰难岁月的文化火种。

1941年8月,重庆最大的兵工企业二十一兵工厂遭遇日军4次轰炸。也就是这一年,二十一兵工厂生产步枪3.1万支,手榴弹10.6万枚,有力地支援了前方抗战。

重庆,站立着;中国,便不倒。

英国驻华大使薛穆爵士说:“中国仍屹立不移,足以象征中国不屈不挠意志与决心之重庆,乃成为全世界各地家喻户晓之一名词……重庆直可与世界任何城市比较而无愧色。”

历史选择了重庆,英雄儿女没有辜负历史的重托。

二

重庆有理由铭记,因为牺牲如此壮怀激烈。

作为中国战时首都的重庆,不仅是大后方的政治、经济、军事和文化中心,也是侵华日军的重要军事目标。

战火无情,300万川军英勇出战奔赴前线,其中重庆籍官兵约占1/3。

硝烟弥漫,6年10个月,重庆主城及其周边地区遭受了日机近万架次18000多枚炸弹的轰炸,直接伤亡32000多人,房屋毁损17000多幢。

重庆,成为当时遭受轰炸次数最多、规模最大、持续时间最长、损失最为惨重的城市。

1943年的一个夜晚,在七星岗一个只有半截屋顶的窝棚里,8岁的程铭躺在七八个和他一样无家可归的孩子中间。他说,“父亲和爷爷被日机投下的炸弹炸死了”。

烽火连天,多少重庆人民,深陷苦难之中。

日军的无差别轰炸,激发的不是山城儿女的恐惧,而是同仇敌忾的决心。

大轰炸后,有市民在残垣断壁上写下“愈炸愈强”四个大字,倔强有力、格外醒目。

狂轰滥炸之下,重庆人打造出当时世界上最庞大的防空工程。

1937年,重庆市防空避难设施54个;1942年,重庆防空洞1603个。短短6年间,重庆防空洞数量增加了30倍。

在防空洞里,重庆人开茶馆,生产军需民用物资……日军炮弹炸不毁山城的气节,压不弯重庆的脊梁。

那些“一寸山河一寸血”的悲壮情怀,“魂魄毅兮为鬼雄”的不朽篇章,“留取丹心照汗青”的英雄史诗,见证了英雄儿女的勇敢与坚韧,宣示着英雄之城的血性与尊严。

时任南开中学校长张伯苓慷慨致辞:“敌人想威胁我们屈服,我们偏不怕他威胁”。

炮火击中了重庆,但英雄儿女的精神永远无法被摧毁。

三

重庆有理由传承,因为血脉如此滚烫炽热。

“我们是炸不走的!”

1940年,日军轰炸将八路军驻重庆办事处楼房震裂,周恩来与邓颖超站在废墟前明志。

面对狂轰滥炸,“整个红岩嘴、曾家岩以及化龙桥……的同志都团结得像一个人一样,手携手地,肩并肩地,一道奋斗、一道工作”“丝毫无松懈对国家民族的努力”。

红岩嘴、曾家岩、虎头岩,是中共中央南方局及其领导下的八路军驻重庆办事处、中共中央机关报《新华日报》总馆所在地,合称“红色三岩”。

“红岩”一词,从此与重庆的命运紧紧相连。

1938年,抗日战争进入相持阶段。这年秋天召开的中共中央六届六中全会,决定成立以周恩来同志为书记的中共中央南方局。

1939年,中共中央南方局在重庆正式成立,最初在机房街70号和八路军驻重庆办事处一起办公,同年5月因驻地被日军炸毁搬迁到红岩嘴。

中共中央南方局在周恩来、董必武、叶剑英等人带领下,在极其艰险复杂的政治和社会环境中,艰苦卓绝奋斗长达8年之久。

“红岩荒谷耳,抗日显光辉。”这段历史,在中国共产党百年奋斗历程中熠熠生辉,培育并滋养了伟大的“红岩精神”。

红岩精神从来不是抽象符号,而是一个个炸不走的勇士,是一个个在至暗时刻以生命守护信仰的身影。

80年过去,烽烟战火已远,但红岩精神长存。

“坚如磐石的理想信念”“和衷共济的爱国情怀”“不折不挠的凛然斗志”“坚贞不屈的浩然正气”,早已铭刻于城市精神的最深处。

星火照亮了重庆,英雄儿女没有辜负星火的燃烧。

英雄之城,英雄儿女。

每一个重庆人,都将坚韧不屈的精神汇入抗战的历史洪流中。

一位美国记者这样评价,“轰炸所造成的破坏,在中国人的脑子里唤醒了一种重建中国的决心”。

我们铭记那段烽火岁月,并非沉湎于苦难,并非执着于仇恨,而是要从历史长河中传承英雄人民的勇毅不屈、汲取英雄之城的精神力量。

今日之重庆,作为我国中西部地区唯一直辖市,责任更重、使命更重。

她,仍然站立着。站在“一带一路”和长江经济带联结点上,站在国家战略叠加的利好上,正以蓬勃的英姿迈向未来。

打造“新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽”,这是新时代交给新重庆的使命。

英雄儿女,不负历史,不负信仰,不负岁月。

先辈,为正义而战,为胜利而战;我辈,为发展而拼,为未来而搏。

位置:首页

位置:首页